场景描写,是写作中最难的一部分。

因为大部分人,在早期写作时,不明白“为什么要描写场景?”。

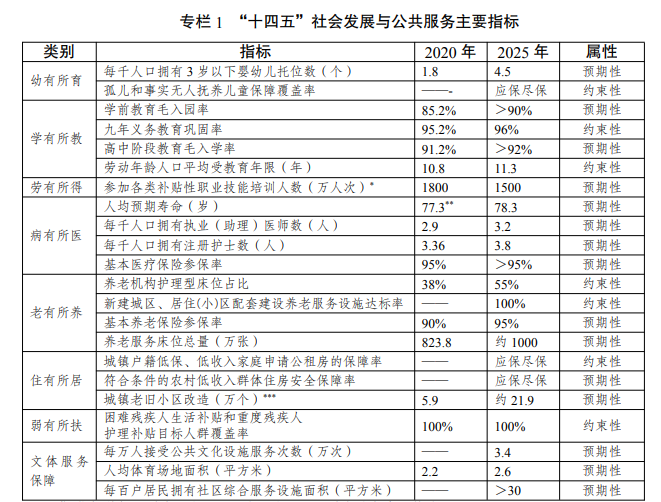

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

这也导致了大家在描述场景时,过于随意。

或从近到远囫囵吞枣的描述一遍,就忽地转到人物上来了。

或者用自己默背了好几遍的词藻,每到描写场景的时候,就直接套上去。

——你别说,后面这招。在中小学作文写作的时候,还真是个顶个的好用,说不定还能被夸“文笔好”。

可是,在正常的写作场景中,这种套模板的方法就不好用了。

因为正常的写作场景里,景色是起到一定的承载故事氛围的作用的。

先朗读下面这些场景:

路边的野花开了,张三偷了一头猪。

路边的野花开了,张三又想起了那个第一次见到花的下午。

路边的野花开了,张三说:“只因你太美”。

路边的野花开了,张三把一个总在公开课上埋汰他的律师给揍了。

…。

我们能看得出,有的场景描写很自然。

而有的则很尴尬。

特定的场景描写,只有在特定的叙事过程中,才会有积极的作用。

那么,如果你能够充分发挥场景描写在文段叙事中的“积极作用”,你就能很好的“描述一个场景”了。

大家好,这里是周更【文学异闻】栏目的约翰异闻录。

下面,我总结了一些有用的描述场景的技巧,喜欢的请点赞噢:

人定,景动:人作为观察者,也是被景物“包围”的人、被景物“震撼”的人。

人动,景排队:场景不是在一瞬间全部加载到你的视线中的,而是有一个先后顺序。

上帝俯视:讲的是一个大气!一个霸气磅礴!讲的是一个整体的意象。

洞若观火:场景随着时间变化、场景随着事件变化,能够自然的把场景融入到事件当中。

接下来,我就详细的说明一下。

一、人定,景动。

这种比较常见,就是这种:

甲来到一个地方,然后开始描写景物。

这种的好处是比较自然。

你都到一个新地方了,这新地方长啥样,作者也好奇。

比如,咱们还是说张三。

“

张三跟着那个人后面,来到了一个地方。这里,张三从没来过,他举目四处张望,就看到有个高高挂起来的牌子,上面写着xx养猪场。牌子后面,能看到个蓝玻璃外墙的建筑。张三心里乐开了花:妥了,俺的猪,肯定就在这里面!

…。

”

在写景的时候,不掺杂什么别的描述。

而只顺着剧情需要的顺序,描述一些剧情需要的景物。

人被万千场景包围,只取所需的片片一个角落,就足够了。

二、人动,景排队

如上段所说,你不可能把所有场景在一瞬间同时描写出来。

描写场景得讲基本法,你得让他们排好队。

无论是按时间顺序也好,“目光所及”的顺序也好。

总之别东一筷子西一瓢盆的。

看下面这个例子:

“

张三慌了,抱着那头小猪羔疯了一样往外跑。这地方tm不对劲!他害怕了,只想着往外逃。他也想把猪羔子丢了,可不知咋的,嘚嘚嗖嗖还是没放下手。这地方有鬼!这干冷干冷的地方,居然长着一大片一大片的开花的树!刚刚还只有半个人高,只回头一看,张三就懵了,树长高了几十扎。更吓人的是。这些树上的花,白的像眼球子。花心儿,黑的像眼珠子。眨巴眨巴的,在盯着他。张三只剩下哆嗦了,他想起了最开始看见花的那个下午,那个他姐姐用食人花,想害还是娃娃的他的那个下午。

”

就像上面这样,先看到比较大的“树”,然后才看到“花”。

在“人动景也动”的情况下,很好用。

三、上帝俯视

每一个作家,都是自己书的上帝。

作家可以随时切换到一个俯视的视角。

这种视角,可以全面、权威的讲述一个事情的前因后果,

也可以大气一些的描述一个宏大的场景。

看下面这个例子:

“

在这个一般县的落后村里,四周一片密树林子。可不光是林子,这土下面,有密密麻麻的地道。当年这些地道,给抗日立下了汗马功劳。这村往县里走的那条道,有个没啥人去的地方。原先好像是啥工厂。总有人说那里闹鬼,可又没啥人去过,又咋知道闹鬼的呢?这村有个牛逼之处,那就是啥动植物都不缺。有傻狍子,有歪脖子长颈鹿。有个网红,慕名而来,在这发现过野生的像黑熊一样大的熊猫,后来这人还说,他还发现过大象一样大的野猪,嘴里还啃着能咬人的树。村子外面,也没啥人信他的扯淡。村里的人,也都不知道他这个人。——村里会上网的很少。张家唯一一个智能手机,在张家大闺女手里。张三想玩手机,可她姐姐不给——换平常也是,她啥事也不宠着这个弟弟。张三的姐姐是个i鲲,他不知道。他也不懂i鲲是什么。他想和他姐姐处好关系,就能玩到手机了。他晚上,拿了个猪膀胱,灌上水。试着学他姐姐总外放的一个视频里,那个中分头小哥的动作。他姐姐第二天中午睡醒了,找着手机的时候。张三来了,他笑呵呵的把猪膀胱拿出来,他练了一晚上的。他很有信心,憋足了气,捏着那个猪膀胱。干吼一嗓子:“老姐姐啊,只因你太美…”。

……。

”

上面这段,开头部分就是明显的“上帝模式”描述景物。

这个描述场景的过程,更像是一个棋手在下棋,把要用的内容先布局到这里。

接下来是最后一种了。

四、洞若观火

其实,就是把场景描写,融入到事件的发展中。场景即是剧情发展的必要条件,又是代表故事始末的象征性事物。

比如下面这段

“

张三把那网红律师压在身下。张三要揍他。砰!一拳下去,崩的到处都是水。——那律师拿那个猪尿泡,囫囵着挡了这一下。张三更气了。开始抡圆了揍。一拳,接着一肘子。网红律师家里那些动物摆件,好像活的似的。齐齐地往张三这边瞅。就像等着蘸血吃馒头的人一样。张三也不管这些,他心里只想着揍他。说什么俺家的猪有大象那么大,说什么俺家猪的猪尿泡有篮球那么大。——谁家猪尿泡没篮球大啊。砰。客厅里,一个风干了的小猪头掉在地上。砰。张三不知道的是,这网红律师,还把他的名,编成各种坏事的主角。还上瘾了。张三只想着,等会揍完,就啥也不管了。蒙着头往出跑,这没人认识他。

……。

”

上述文段里,把意象“摆件”等融入到动作的描写中。

用摆件的掉落,象征事件趋于结束。

用摆件“盯着他”看的动作链条,映射前文中一系列故事背景中的“奇异现象”。

这是一种自然的描述场景的方法。

这里是约翰异闻录,

祝你文学长隆,

收获幸福。

喜欢的请点赞、关注噢,

么么哒~